Fundación de Estudios Superiores Multidisciplinarios en Regulación y Ciencias.

Con el apoyo y patrocinio de MRC Group.

Ximena Giraudi | Autora

Alumna de Museología, Conservación y Restauración.

www.fesmrc.org.ar

Abstract

Este artículo parte de la reflexión sobre la fragilidad del compromiso social en gran parte del arte contemporáneo del siglo XXI. El análisis se centra en cómo la subordinación al mercado, a las políticas culturales y a las instituciones artísticas produce obras y eventos que generan visibilidad mediática, pero dejan escaso retorno social o patrimonial. A partir de casos emblemáticos como Comediante de Maurizio Cattelan, el Festival de l’histoire de l’art de Fontainebleau (2025), y la expectativa en torno a Documenta 16 (2027), se examinan las tensiones entre representación simbólica y responsabilidad efectiva. Se indaga en la cuestión de género y la instrumentalización de la diversidad como estrategia de legitimación institucional y el rol del artista frente a estas dinámicas. El texto propone criterios para distinguir prácticas auténticamente responsables de aquellas que simulan compromiso, y plantea que la primera responsabilidad del arte debe ser con la sociedad y su patrimonio vivo, más allá del mercado y la espectacularidad. Es premisa recordar que hay un grado de separación entre el arte, la exhibición, el espectáculo y el mercado.

Palabras clave: arte contemporáneo; siglo XXI; mercado del arte; género; patrimonio; responsabilidad social.

Introducción

La responsabilidad patrimonial del arte en el siglo XXI aparece como un eje poco explorado pero cada vez más urgente. El arte contemporáneo, marcado por la espectacularidad mediática -espectáculos en recintos y espacios que no han sido dispuestos para ello-, por la dependencia del mercado y las instituciones, ha demostrado una gran capacidad para generar visibilidad, pero sin devolver algo concreto a las comunidades que lo sostienen. El arte contemporáneo del siglo XXI opera en una red donde los medios de comunicación y las plataformas digitales no solo difunden las obras, sino que modelan sus valores simbólicos y económicos.

La espectacularización del arte genera una sensación de cambio estético, político o de género traducida, en ocasiones, en transformaciones estructurales reales. Esta tensión entre apariencia y acción, discurso y práctica, se ha convertido en una de las marcas de nuestro tiempo y exige un examen crítico sobre el papel del artista y las instituciones.

En virtud a ello, en este escrito busco reflexionar sobre cómo la función social del arte (tradicionalmente vinculada a la construcción de memoria, identidad y transmisión cultural) se ha visto debilitada por lógicas de mercado que privilegian la novedad y el ruido mediático sobre el compromiso ético; dando forma al desafío actual recuperar la dimensión patrimonial como un compromiso ético con la sociedad, en el cual el arte no sea solo mercancía, sino memoria viva, ampliar los lenguajes artísticos y diversificar sus públicos,

Antecedentes de la teoría patrimonial del arte

La noción de responsabilidad patrimonial del arte se articula en diálogo con teorías provenientes de distintos campos: la museología crítica, los estudios decoloniales - cuestionamiento de los patrones de poder hegemónico heredados del colonialismo- y los debates sobre sostenibilidad cultural.

Desde la museología, se ha enfatizado cuanto el patrimonio no puede reducirse a objetos materiales, sino incoando prácticas, memorias y saberes colectivos que requieren cuidado y devolución social. Los enfoques decoloniales, han cuestionado la instrumentalización del arte como herramienta de legitimación institucional y han insistido en la necesidad de que las prácticas artísticas reparen silencios, exclusiones y olvidos.

Desde los debates sobre sostenibilidad cultural, se ha propuesto entender el arte como un recurso común que debe garantizar accesibilidad, continuidad y cuidado para las futuras generaciones, por lo tanto, en este sentido, hablar de responsabilidad patrimonial del arte implica trascender la lógica del espectáculo y situar a la obra y al artista en un marco de compromisos concretos: escucha de las comunidades, devolución simbólica y material, cuidado frente al extractivismo cultural y continuidad más allá de la inauguración o la foto mediática. Aunque estas discusiones han estado presentes de manera fragmentaria, todavía no existe una teoría consolidada; más bien se trata de un campo en construcción que combina aportes de la crítica de arte, la museología social y el pensamiento decolonial.

La primera responsabilidad del arte es con la sociedad: tensiones del arte contemporáneo. El arte del siglo XXI abarca desde la experimentación tecnológica hasta la crítica social y decolonial, pasando por el espectáculo de mercado y el arte comunitario. La tensión central está entre obras capaces de generar reflexión, aquellas que se consumen como mercancía sin dejar huella y cuales forman parte del patrimonio social.

Observar el arte del siglo XXI implica reconocer logros, pero también tensiones difíciles de ignorar. Por un lado, celebro la multiplicidad de lenguajes, el cruce entre disciplinas, la emergencia de voces femeninas y disidentes que antes fueron silenciadas. Por el otro lado, no puedo evitar preguntarme qué queda del compromiso social del arte cuando este se ve sometido a la maquinaria del mercado, de la política cultural y de los intereses mediáticos.

Ocasionalmente y con tendencia al aumento, lo que llega a los museos, bienales y ferias internacionales no es la obra en sí misma con su potencia expresiva, sino el resultado de una serie de negociaciones invisibles: el respaldo de un coleccionista influyente, la presión de una galería por imponer tendencias o la necesidad de una institución de mostrarse acorde con el discurso dominante del momento. En ese camino, el arte pierde su capacidad de interpelar a la sociedad y se convierte en un producto más, inaugurando así la etapa de consumo cultural.

Como mujer, habitando el mundo del arte, la cuestión de género abre una perspectiva a la reflexión. La inclusión de mujeres y diversidades en proyectos curatoriales es celebrada como un triunfo, y en más de un aspecto y sentido, no podemos negar que existe un tanto de cierto; empero he observado, que esas presencias terminan convertidas en un recurso de marketing cultural. Ser mujer parece ser el “valor agregado” que permite a la institución proclamar su compromiso con la equidad, mientras en realidad se sigue reproduciendo el mismo reparto de poder en los presupuestos concentrados, decisiones editoriales cerradas, jerarquías que priorizan la visibilidad antes que la transformación. La representación, sin cambios estructurales, puede ser apenas un reflejo amable en el mismo espejo; y en este marco de reflexión, la expectativa generada por Documenta 16, prevista para 2027, se vuelve reveladora por la designación de un jurado compuesto exclusivamente por mujeres jóvenes y racializadas, celebrado como un gesto histórico, pero también señalado como un ejemplo de feminismo instrumental que puede abrir una amalgama de preguntas (Imagen 1).

Esta decisión potencia temor de poner en duda la legitimidad; en lugar de abrir debates incómodos sobre colonialismo, extractivismo cultural o violencias estructurales, termine funcionando como un decorado progresista que legitime la continuidad institucional. Yo comparto esa ambivalencia porque reconozco la importancia simbólica de ver a mujeres en roles de decisión, pero me resisto a aceptar que ese logro se agote en la foto oficial.

Si Documenta 2027 convierte el feminismo en espectáculo sin devolver nada a las comunidades ni al patrimonio social que representa, entonces estaremos frente a otra oportunidad perdida, donde el arte vuelve a hablar en nombre de la sociedad sin entregarle nada a cambio. El caso de Documenta 16 ilustra cómo los gestos institucionales que aparentan inclusión pueden funcionar como dispositivos de neutralización. La imagen del jurado exclusivamente femenino y diverso fue leída como una victoria simbólica, pero también como la consolidación de un modelo de representación controlada. En este sentido, resulta pertinente preguntarse si se trata de un acto de justicia, de marketing, de reparación o de espectáculo espectacular.

Imagen 1

Equipo artístico de documenta 16 (de izquierda a derecha: Romi Crawford, Mayra A. Rodríguez Castro, Xiaoyu Weng, Carla Acevedo-Yates y Naomi Beckwith, directora artística). Fotografía tomada en Kassel, 2025, por Nicolas Wefers. El nombramiento de un equipo exclusivamente femenino y diverso fue presentado como un hito histórico, pero también generó debate sobre el riesgo de convertir el feminismo en un gesto institucional más que en una transformación estructural. La exposición tendrá lugar del 12 de junio al 19 de septiembre de 2027 en Kassel, Alemania. (Fuente: Documenta und Museum Fridericianum gGmbH, 2025).

La manipulación de intereses sobre el arte contemporáneo se hace cada vez más evidente. El caso de "Comediante" de Maurizio Cattelan (Imagen 2) es solo un ejemplo: un plátano pegado a la pared que se vendió en Art Basel Miami por una suma que se multiplicó con cada réplica y reaparición mediática.

Visitantes se lo comieron en distintas sedes, las cámaras captaron el gesto, las redes amplificaron el ruido y, al final, el foco estuvo menos en lo que la obra proponía y más en la economía del escándalo que la rodeó. También recuerdo la piña olvidada en una galería escocesa en 2017, coronada por una vitrina como si fuese una pieza, o las latas aplastadas que un empleado de museo retiró por “basura”, cuando formaban parte de una instalación. Estos casos funcionan como dispositivos para revelar los acuerdos institucionales, sí; pero cuando el sistema los absorbe y revende, convertidos en espectacularidad, el gesto crítico se neutraliza y la sociedad queda a la intemperie del simulacro.

Si el arte se limita a reproducir un espejo idealizado de las luchas sociales, corre el riesgo de convertirse en su caricatura.

Imagen 2

Comediante (2019), Maurizio Cattelan. Plátano adherido a la pared con cinta adhesiva, dimensiones variables. Presentada en Art Basel Miami Beach (Galería Emmanuel Perrotin), alcanzó un precio inicial de 120.000 dólares y fue adquirida por tres coleccionistas, entre ellos Sarah Andelman. Posteriormente, un ejemplar fue subastado en Nueva York en 2024 por 6,5 millones de dólares. La pieza se viralizó tras múltiples reacciones: desde la acción del artista David Datuna, que se comió el plátano en público, hasta la repetida reposición de la fruta por parte de la galería. Más que el objeto efímero, lo que de?ne la obra es el dispositivo discursivo que desnuda la relación entre mercado, institución y espectáculo en el arte contemporáneo. (Fuente: Natalia Moreno Martín, “Comediante”, Historia Arte, 2020. Disponible en: https://historia-arte.com/obras/comediante)

Hacia junio de 2025 el Festival de l’histoire de l’art celebrado en el Château de Fontainebleau reunió a académicos, artistas y curadores bajo el lema “Le vrai, le faux” (Imagen 3). Lo considero significativo cual eje fuera precisamente la autenticidad: ¿qué es verdadero en el arte cuando el mercado puede convertir cualquier gesto en espectáculo?, ¿qué es falso cuando la institución respalda piezas que, aunque mediáticas, carecen de vínculo con la memoria social?. El festival abordó la falsificación y la restauración, pero también el papel de la inteligencia artificial en la producción y la lectura de imágenes, empujándonos a reconsiderar qué entendemos por evidencia, autoría y responsabilidad. Acerco este marco porque no es un debate técnico: es un debate ético que atiende a la moral de un momento. La autenticidad no es únicamente el origen de un objeto, sino su lealtad a las comunidades que dice representar. Entonces, ¿Qué hacemos con esa representación?

Imagen 3

Cartel oficial de la 14ª edición del Festival de l’histoire de l’art, celebrado en el Château de Fontainebleau, Francia, del 6 al 8 de junio de 2025. El tema central fue “Le vrai, le faux” (Lo verdadero, lo falso), con Austria como país invitado. El festival, organizado por el Ministerio de Cultura de Francia, el Institut national d’histoire de l’art (INHA) y el Château de Fontainebleau, reunió conferencias, exposiciones y mesas de debate en torno a la autenticidad, la falsificación y los desafíos contemporáneos en la historia del arte. (Fuente: Ministère de la Culture, INHA, Château de Fontainebleau. Cartel oficial, 2025).

No hay duda en cuanto la primera responsabilidad del arte es con la sociedad que lo sostiene. No con el coleccionista que lo compra ni con la institución que lo canoniza, sino con quienes depositan en él su memoria, sus heridas y su esperanza; pero cuando el arte usa a la sociedad como excusa, para hablar de diversidad, de género, de justicia, y aspectos políticos y de interés privado y excluyente, lo hace para brillar en ferias, bienales o congresos, se convierte en una traición. Una obra que se erige sobre la promesa de representar a los excluidos, pero que en realidad solo aumenta su valor de mercado, fabrica, conforme mi criterio, eso que denominaré un “falso patrimonio”; un emblema que luce bien en catálogos y notas de prensa, pero que no devuelve nada a quienes pretende dignificar. El patrimonio es memoria viva; si no hay devolución simbólica, material o educativa, si no trasciende, apenas es un relato vacío sin principio ni final.

Me voy a detener en la figura del artista, porque no siempre estamos a la altura de esa responsabilidad. Hay momentos en los que el creador - incluida yo misma- puede dejarse seducir por el patrocinio, por el aplauso fácil del público de turno o la comodidad de encajar en el discurso institucional.

“La primera responsabilidad del arte es con la sociedad; todo lo demás viene después y al servicio de esa premisa.”

Algunos artistas construyen su carrera como una marca: equipos de comunicación, residencias estratégicas, itinerancias impecables, colaboraciones con empresas, presencia en ferias clave y un relato de “compromiso social” que se activa cuando conviene. No cuestiono la profesionalización ni el derecho a vivir del propio trabajo; cuestiono la distancia entre lo que se declara y lo que se entrega. Si la obra no escucha a las comunidades, si no comparte procesos, habilita mediaciones accesibles, ni plantea cuidados concretos, entonces el “compromiso” se vuelve una estética. Y el artista, a veces aplaudido, a veces convertido en estrella; se acomoda en una zona de confort que desatiende el patrimonio común.

He conocido empero artistas, que ensayan otros modos de estar, como talleres abiertos, presupuestos transparentes, acuerdos claros sobre propiedad intelectual, devolución de materiales a escuelas y centros comunitarios, instancias de coautoría con colectivos locales, cuidado de archivos y accesibilidad pensada desde la diversidad funcional. Esos gestos, que rara vez ocupan titulares, producen una densidad ética que la espectacularidad no puede simular. Allí aparece la autenticidad en el sentido más fuerte: una relación de veracidad con las personas.

El festival de Fontainebleau iluminó esta tensión. Mientras se discutían los límites entre lo verdadero y lo falso, se hacían visibles los modos en que el sistema legitima obras que promueven una retórica social “correcta” pero desconectada de cualquier práctica de reparación, memoria o cuidado. Mi crítica es nítida: necesitamos recuperar un arte que devuelva algo a la sociedad, que no se limite a hablar sobre la memoria, sino que dialogue con la memoria. Un arte que entienda su deber patrimonial como una responsabilidad ética y política, no como un apéndice cosmético o un capítulo en el dossier de prensa.

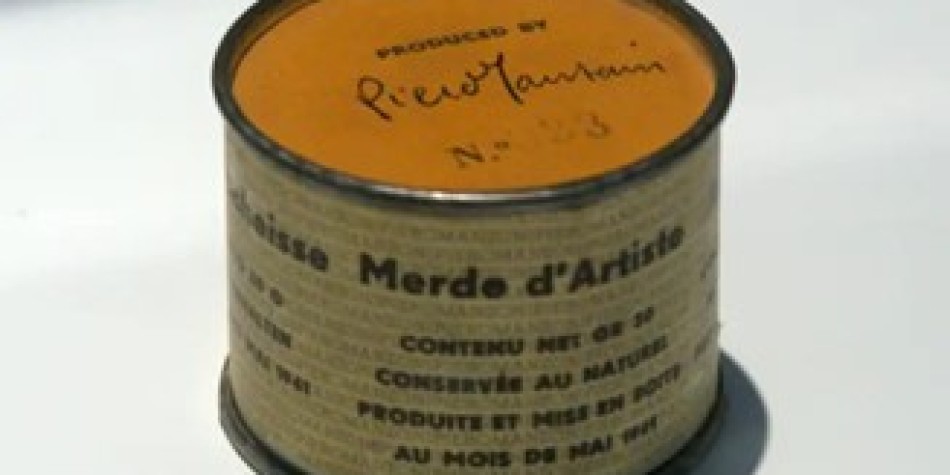

Imagen 4

Lata de metal con etiqueta impresa, 4,8 × 6,5 cm. Serie de 90 ejemplares numerados y ?rmados por el artista. Producida en mayo de 1961, cada lata contenía supuestamente 30 gramos de excremento del propio Manzoni, envasados “al natural”. La obra, concebida como provocación contra la mercantilización del arte, ironiza sobre el valor atribuido al objeto artístico en el mercado contemporáneo. Actualmente, algunas de estas latas se conservan en museos europeos y alcanzan precios millonarios en subastas. (Fuente: CC/Wikimedia Commons; National Geographic Historia, “¿Es o no es arte? El debate interminable”, disponible en: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/es-no-es-arte-debate-interminable_22404)

Preguntarse cuándo el arte es arte no supone un gesto esencialista, sino ético: el arte es arte cuando sostiene una relación de verdad con su contexto. No basta la intención crítica ni el gesto formal; lo que legitima una obra es su capacidad de transformar vínculos, abrir diálogo y devolver significado al espacio social que la produce. Allí radica su autenticidad: en la coherencia entre lo que dice y lo que hace.

¿Cómo distinguir una obra que asume su responsabilidad de otra que apenas simula?.

No existen fórmulas infalibles, pero mi criterio suele guiarme por algunos aspectos básicos, me detengo en la escucha: quiénes participaron en el diseño del proyecto y de qué manera fueron incluidos.

La devolución permanece en la comunidad una vez concluida la muestra, ya sea en forma de capacitaciones, materiales, infraestructura, becas o publicaciones abiertas. También observo la memoria, preguntándome cómo se documenta y preserva el proceso para que pueda ser utilizado en escuelas, archivos o espacios culturales locales. La accesibilidad es otro eje central, porque de poco sirve un proyecto si mantiene barreras económicas, lingüísticas o de movilidad que impiden la participación real. Del mismo modo, pienso en el cuidado, que exige establecer protocolos claros para evitar el extractivismo simbólico y emocional.

Finalmente, en aras de la comunidad, me pregunto ¿si la relación con la comunidad se sostiene más allá de la inauguración o si todo se agota en la foto del opening?.

Estas preguntas no buscan moralizar, sino calibrar la autenticidad pública de una práctica. Yo misma me las hago para evitar caer en el automatismo del calendario, en la ansiedad de la visibilidad, en la tentación de “producir contenido” antes que procesos significativos. Ser artista en este tiempo supone lidiar con presiones reales económicas, institucionales, algorítmicas, pero ninguna de ellas suspende la responsabilidad primera: devolver al patrimonio común más de lo que tomamos de él en forma de narrativas, lenguajes y símbolos.

Propongo, entonces, un mínimo programático: para las y los artistas, compromisos de devolución explícitos en cada proyecto; para las curadurías, criterios de selección que ponderen procesos y consecuencias, no sólo resultados visuales; para los museos y centros culturales, presupuestos con línea de mediación y cuidado post-exposición; para coleccionistas y patrocinadores, cláusulas de apoyo a instancias educativas y a archivos abiertos; para la crítica y la prensa, métricas que no confundan ruido con impacto; para el público, participación informada que exija transparencia y continuidad. No hablo de utopías: hablo de política cultural concreta, casi artesanal, que puede empezar con acuerdos locales y escalar en red.

Si aceptamos que la autenticidad no es una esencia sino una relación, la pregunta del festival, lo verdadero y lo falso, adquiere otro espesor. Lo verdadero se vuelve todo aquello que mantiene una promesa con la sociedad: escucha, devolución, cuidado, memoria. Lo falso, en cambio, es lo que luce comprometido pero no lo está; lo que se exhibe como social para capitalizar atención sin asumir costos ni construir bien común. Y esa distinción

no depende del tamaño del presupuesto ni de la fama del artista, sino de la ética que sostiene el gesto.

Vuelvo a mi punto de partida: admiro la diversidad del arte de nuestro tiempo y, a la vez, desconfío de su espectacularidad. Cuando un proyecto se sostiene en la veracidad de sus vínculos, la obra respira más allá de la sala y de la nota en prensa; alcanza la escuela, el centro barrial, la biblioteca, la conversación cotidiana. Ese es mi horizonte y mi compromiso.

Me niego a conformarme con un arte que cosecha aplausos y patrocinios sin dejar huella en quienes le dieron sentido; nuevamente, ¡la primera responsabilidad del arte es con la sociedad; todo lo demás debería venir después y al servicio de esa prioridad!.

En un siglo saturado de imágenes y discursos, el arte no debe multiplicar sino producir sentido. El desafío no es hablar más fuerte, sino con verdad. Solo cuando la representación se traduce en transformación, el arte deja de ser espectáculo y recupera su función de lenguaje vivo: custodiar la memoria, interpelar al poder y abrir horizontes posibles.

Ximena Giraudi.

Alumna de Museología, Conservación y Restauración.

Fundación de Estudios Superiores Multidisciplinarios en Regulación y Ciencias.

Con el apoyo y patrocinio de MRC Group.